ブログ

2015/03/19

ブログ

入れ歯について知ろう−その32−歯の形が部分入れ歯の未来を左右する!?

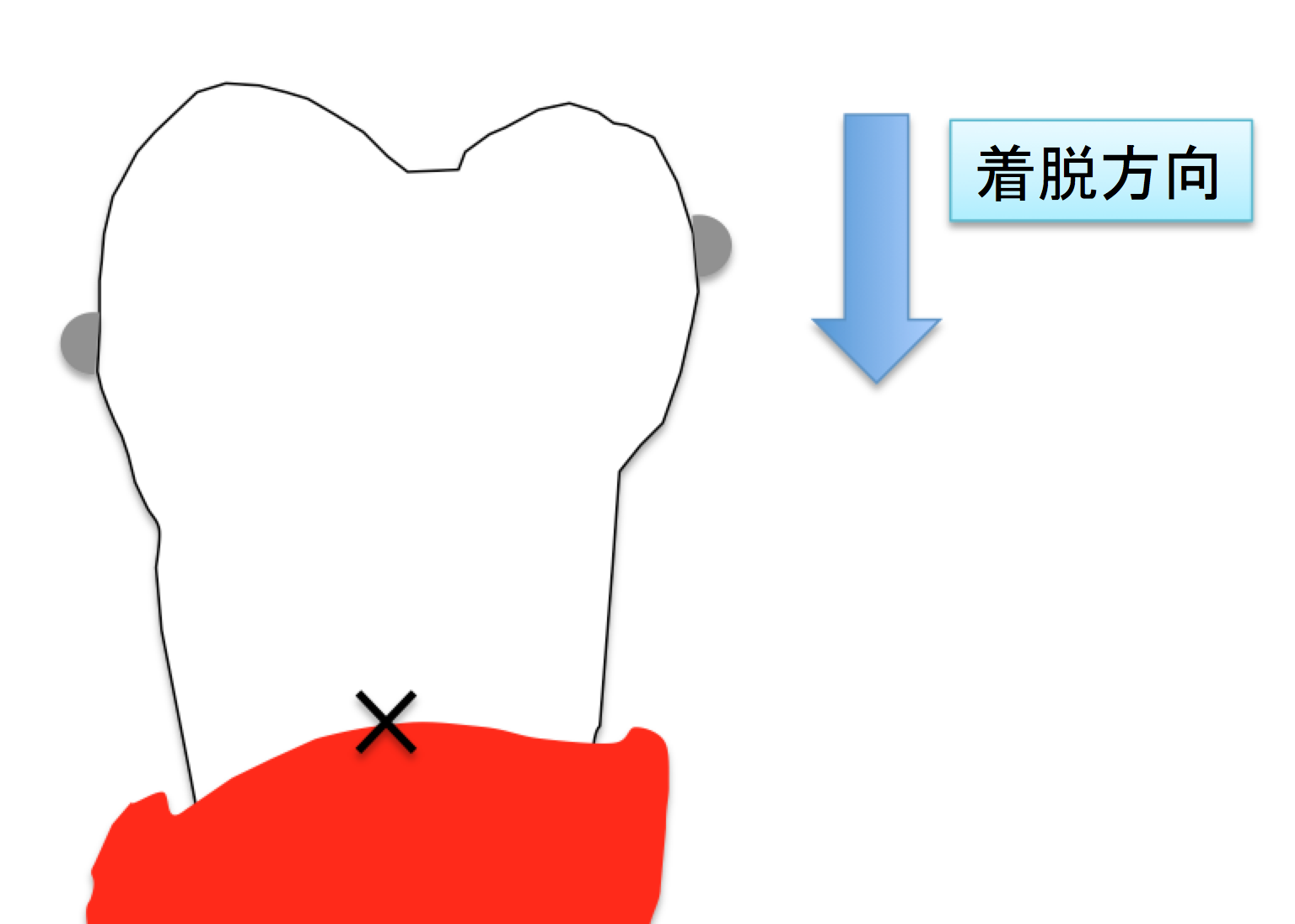

義歯の支持(沈み込みに抵抗)・把持(横揺れに抵抗)・維持(離脱に抵抗)

(Wikipediaより)

(Wikipediaより)

をしっかり確保するために歯の形が重要である、ということの続きです。

入れ歯のバネであるクラスプは歯の形で作製できるデザインが制約されてしまいます。

昨日の絵に少し加えていますが、

高い位置であっても低い位置であっても問題は出てきます。

まず、適正なものからですが、これをベースに考えていきます。

入れ歯の特に把持は入れ歯の動きを抵抗するためのもので、では誰がその負担を

補償するかというと支えている歯です。

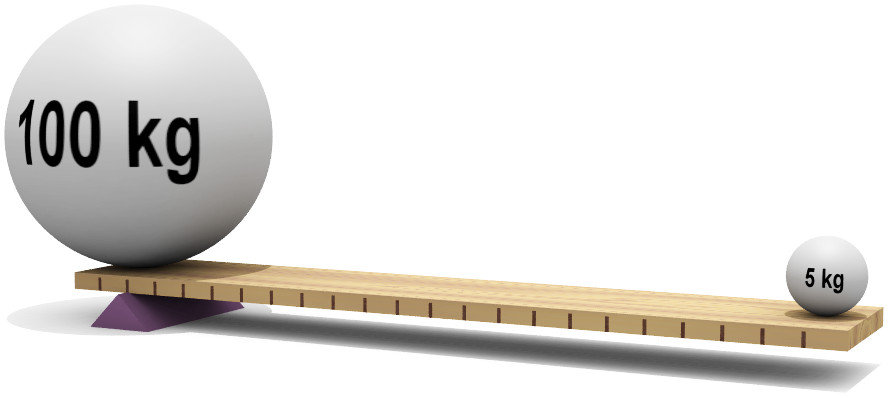

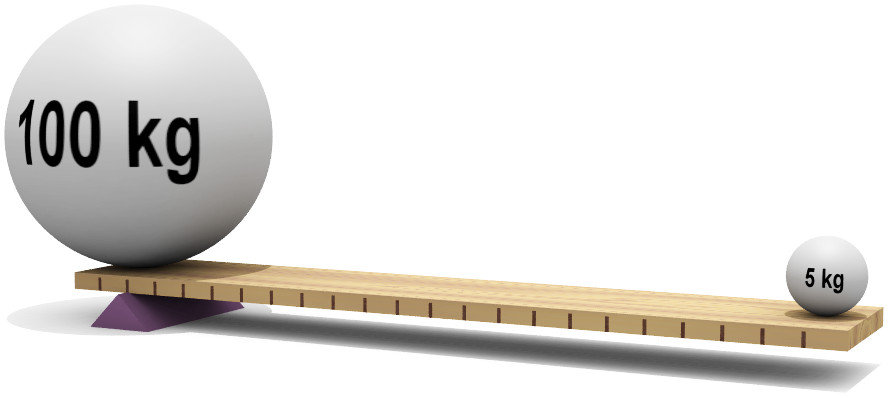

次にてこの原理を考えます。

支点・力点・作用点、ありましたよね。

(Wikipediaより)

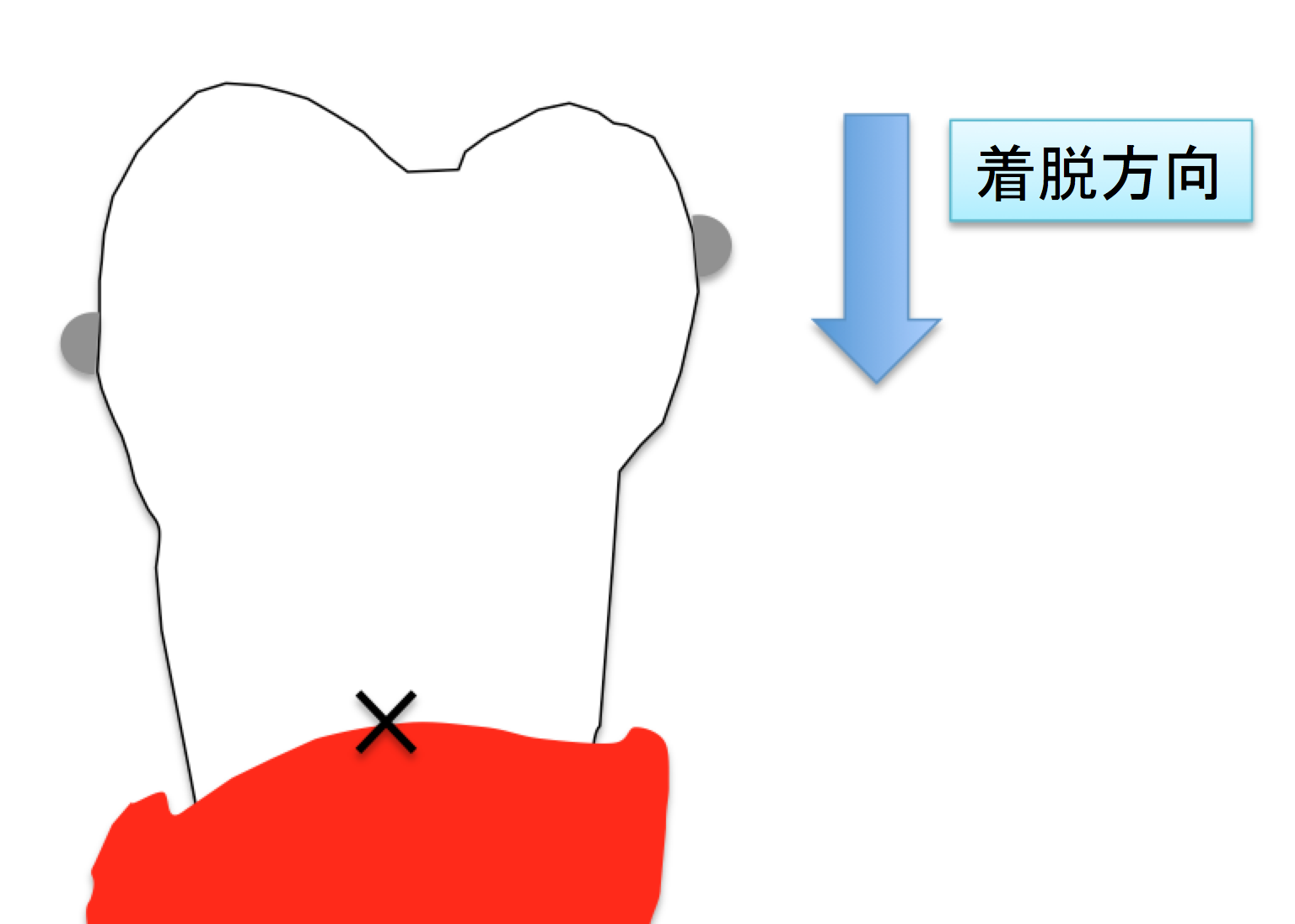

(Wikipediaより)歯における支点とは×印(本当はもっと根元にあるのですが)

力点 はクラスプのかかっている位置になります。

作用点とは歯の根側にかかる力です。

ここで、力点と支点は“同じ力でも離れていると作用点に強い力が加わる”

ということです。

歯の形の問題で歯の上の方にバネがかからざるを得ない場合、

強い作用力が加わり、歯により大きなダメージを与えることになります。

対策としては、歯にダメージを加えないようにするか、力を分散するか

ということになります。

噛み合わせに影響するという別問題もあるのですが、一旦それは置いておきます。

次にバネが歯ぐき側に近い(低い)場合です。

歯に対しては優しい設計となる・・・・と思いきや、実はこれも問題があります。

歯ぐきとバネの距離がほとんどないため、汚れがたまりやすくなり、

歯肉炎〜歯周炎を誘発しやすくなります。

バネの設計の仕方一つをとってもその歯の未来を左右する可能性があるわけです。

ついでに歯周病が進行した歯の場合であれば

さらに強い作用力がかかります。

これらに対応するためにリカンタリング・ディンプルという必殺技があります。

それについては明日にお話しします。

RECOMMEND

関連記事