ブログ

2015/03/18

ブログ

入れ歯について知ろう−その31−歯の形・位置が悪いと入れ歯との相性が悪くなる

部分入れ歯(部分床義歯)では、歯が義歯を安定させるのに重要となる、という

お話をしました。支持、把持、そして維持でした。

次に一回目の型取りでできる模型上で検査を行うということもお話しました。

この模型では何を見るのか、ということをお話します。

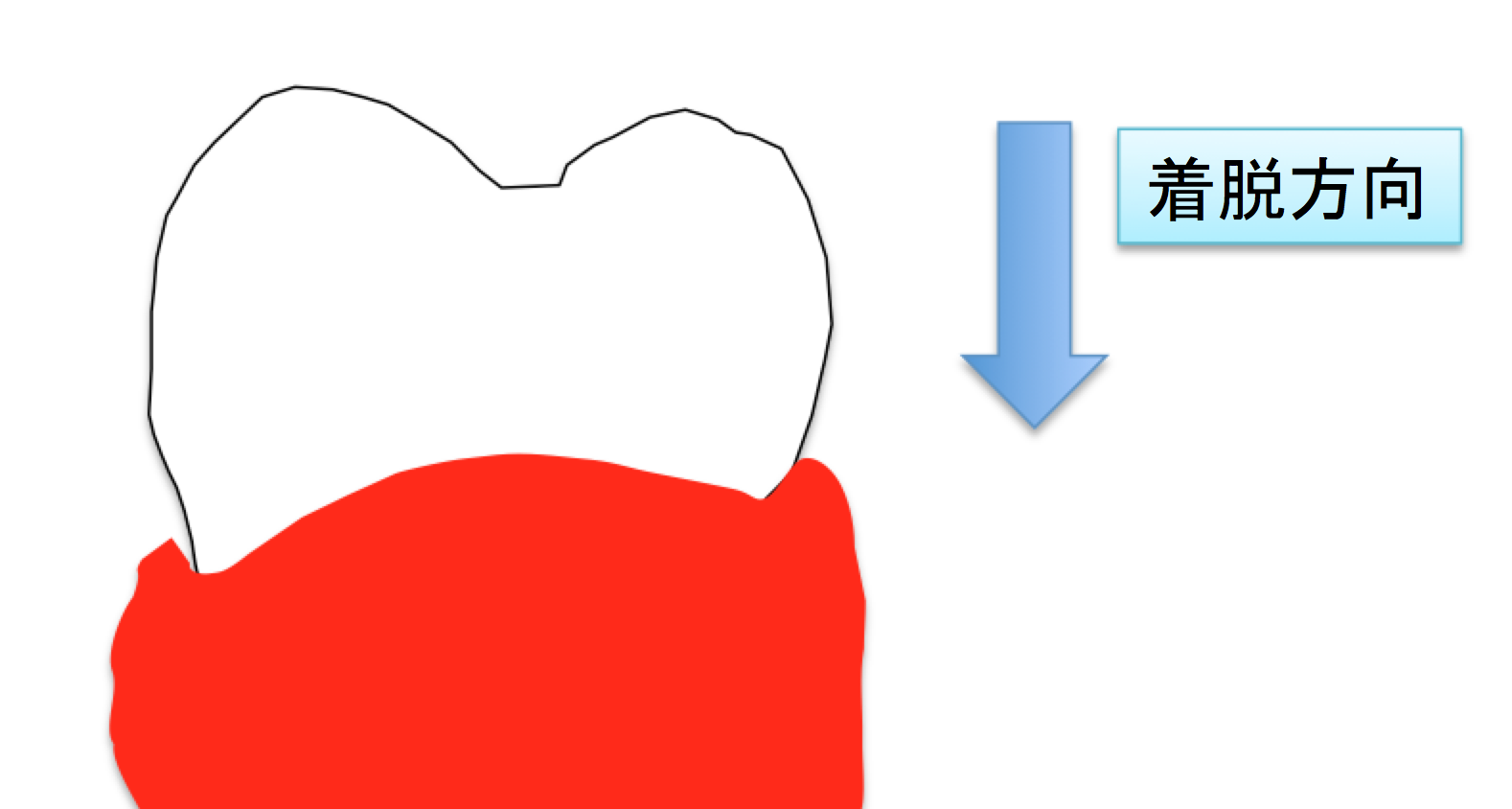

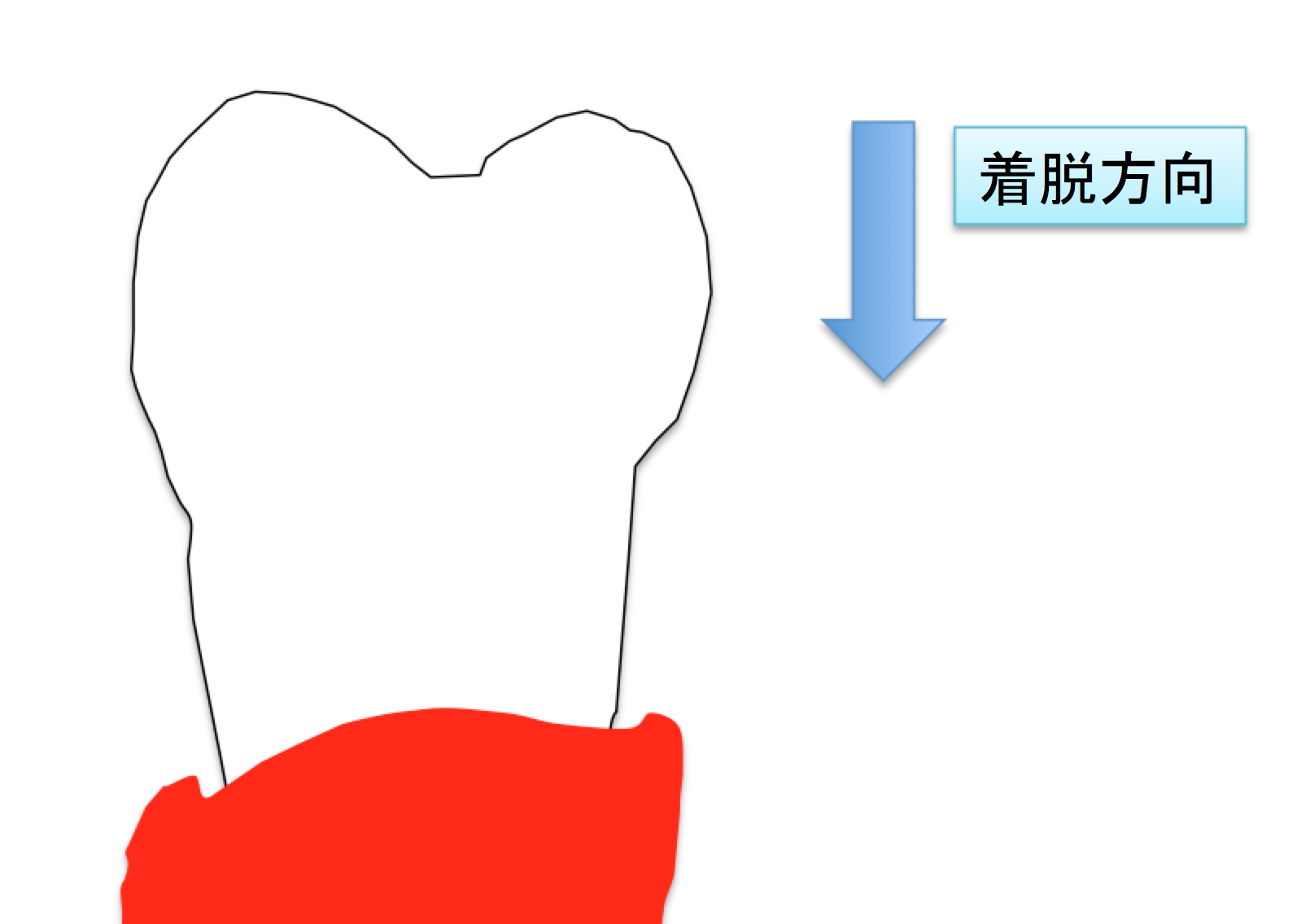

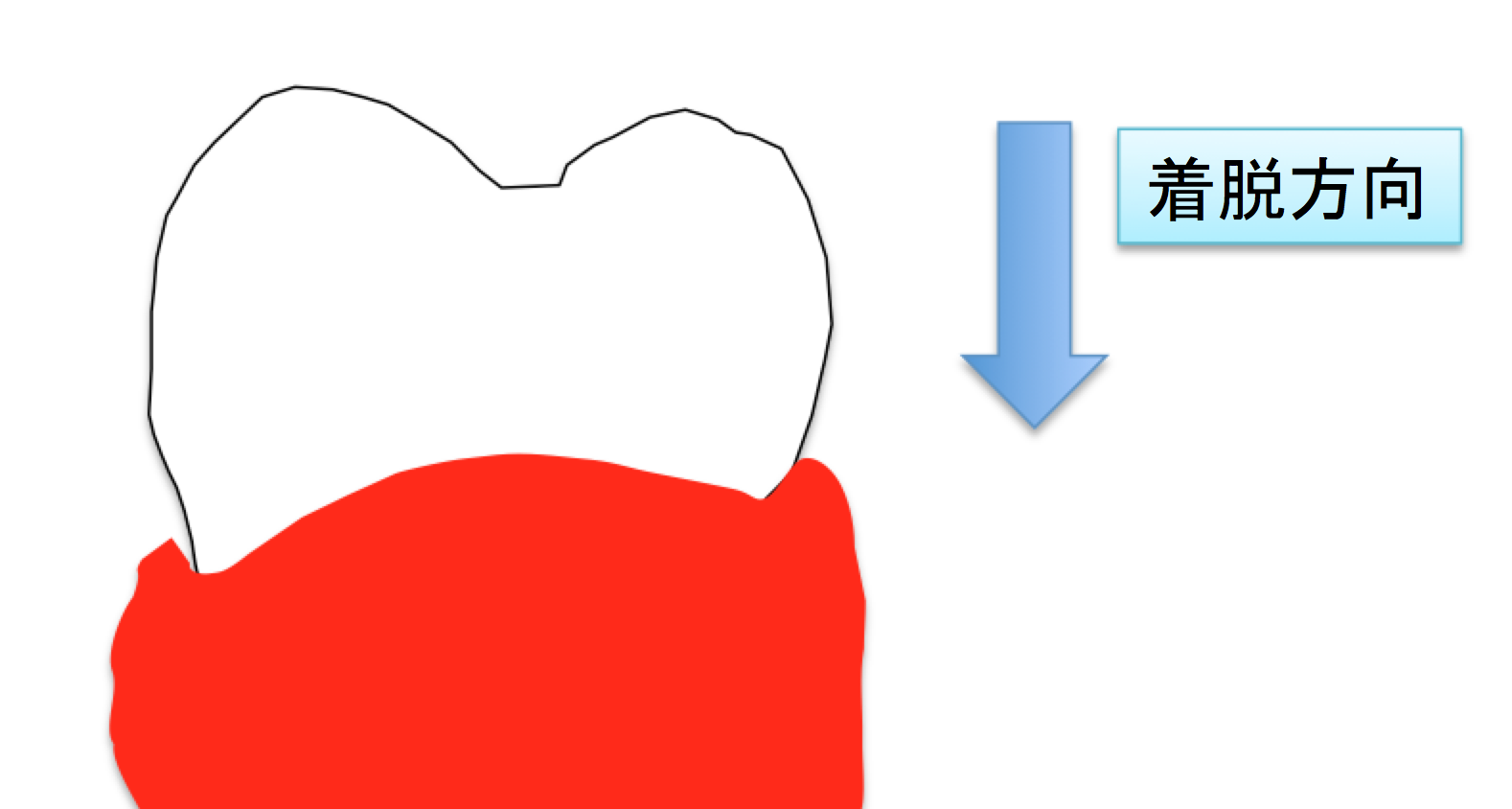

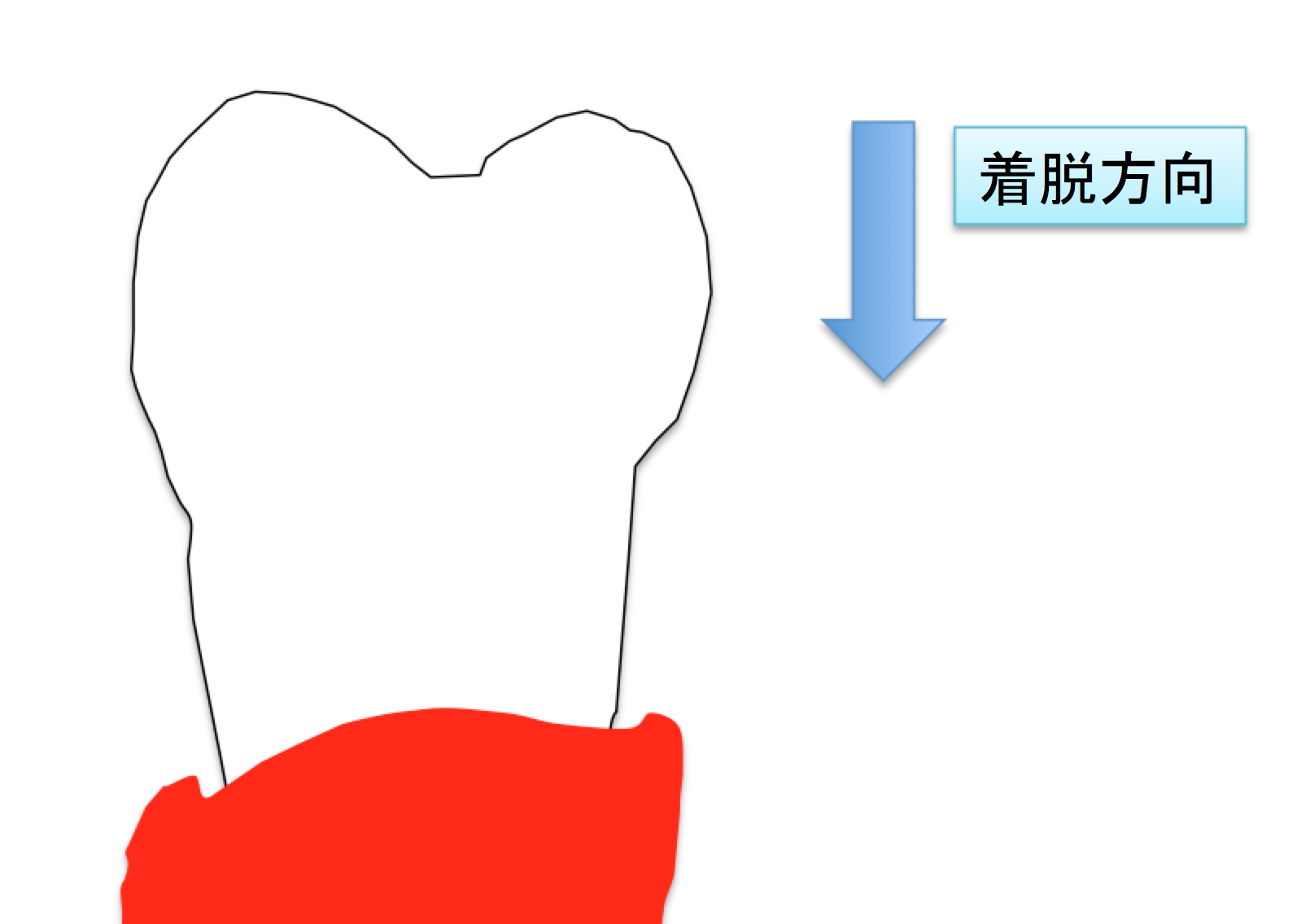

まず入れ歯の着脱(取り外しの)方向を考えます。基本的には噛み合わせの面(咬合平面)に

垂直に決定します。あまりにも着脱方向の角度が悪いと取り外しが困難になるからです。

しかし、最初にお話した支持、把持・維持が期待できない場合はあえて少し変える場合もあります。

ここで考えないといけないのが、軟組織と硬組織が存在するということです。

硬組織とは言うまでもなく歯ですが、金属は厚さや幅があるとたわみません。

逆にたわむと入れ歯と歯を一体させることができないのですが、歯の形と着脱

方向の関係はオリジナルの歯の形だけではありません。

一般的には着脱方向から見て最大豊隆部(一番張りだしているところ)が

1/2-2/3付近がよいとされています。

最大豊隆部が低めの歯の場合、着脱方向にひっかかる部分がほとんどない

のですが、その分でメリットもあります。

最大豊隆部が高めの歯の場合、このままでは歯にかけるバネも咬合平面

(噛み合わせの面)寄りになってしまうのですが、デメリットが高いことが

挙げられます。

適切な最大豊隆部を持っている歯でも歯周病などで根が露出していると

アンダーカット部(最大豊隆部より下の凹んだ領域)が大きくなり、

義歯製作に大きく障害となることがあります。

歯の場合はひっかかると入らないのですが、軟組織つまり歯肉は金属がひっかかると

いうことはなく、ある程度であれば入ってしまいますが、、、歯肉は傷つく結果と

なってしまいます。

特にこのような裏側に金属が設計される場合は歯肉を傷つけないような設計を考える必要があります。

痛くて使えないし、かといって金属を削ってしまうと強度が弱くなってしまい、破断するという

ことにもなります。

次回は歯の形に特化してもう少しお話をしていきます。

RECOMMEND

関連記事